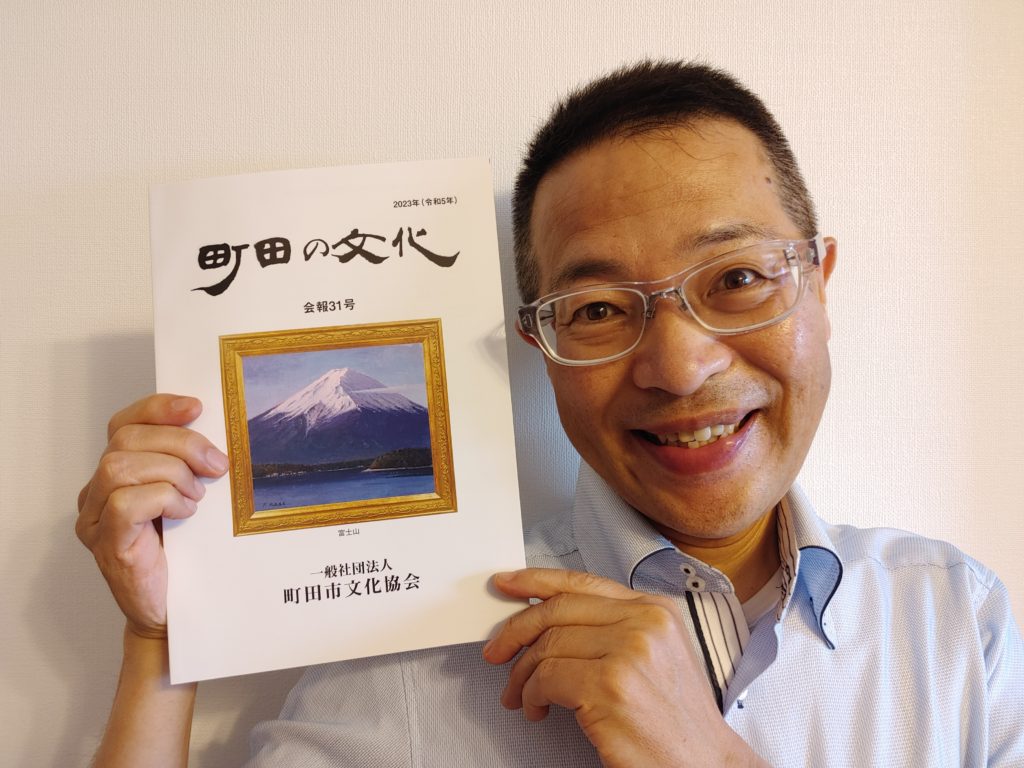

『町田の文化』31号「文化と芸術」

「文化と芸術」

俳句連盟会長 三遊亭らん丈

吉田秀和さんを、本誌を手にしていらっしゃる多くの方はご存じのことでしょう。吉田は、大正2年生まれですから11年前に98歳にして幽冥境を異にしております。吉田が音楽評論にあらたな地平を開き、それによって文化勲章を受章したのは、画期をなしました。

らん丈にとって読書は、人生において欠かすことのできない楽しみです。

本を読んでいるときが、最も好もしい時間の過ごし方なのです。

そんならん丈が、折にふれ、その時々に読んだ本の読後感を、したためたものです。

小説、エッセイ、評論、果ては法学、経済学や政治(学)の本を気ままに、関心の赴くままに渉猟してまいります。

よかったら、濃いコーヒーでも召し上がりながらごらんください。

たのしみは人も訪ひこず事もなく心をいれて書を見る時

橘曙覧「独楽吟」

「明らかに、私たちの思想は読書によって形づくられる。そして読書とは、不滅の存在たちの意見をきくことなのである」

アラン(『感情 情念 表徴』古賀照一訳)

作者の生き血を吸うがごとくに読んだ本のうち、らん丈の精神の骨格をかたち作った書物の一端を以下にご紹介します。なお、紙数の関係から断腸の思いで、一著作家一作のみを掲出しました。※2002年作成

「文化と芸術」

俳句連盟会長 三遊亭らん丈

吉田秀和さんを、本誌を手にしていらっしゃる多くの方はご存じのことでしょう。吉田は、大正2年生まれですから11年前に98歳にして幽冥境を異にしております。吉田が音楽評論にあらたな地平を開き、それによって文化勲章を受章したのは、画期をなしました。

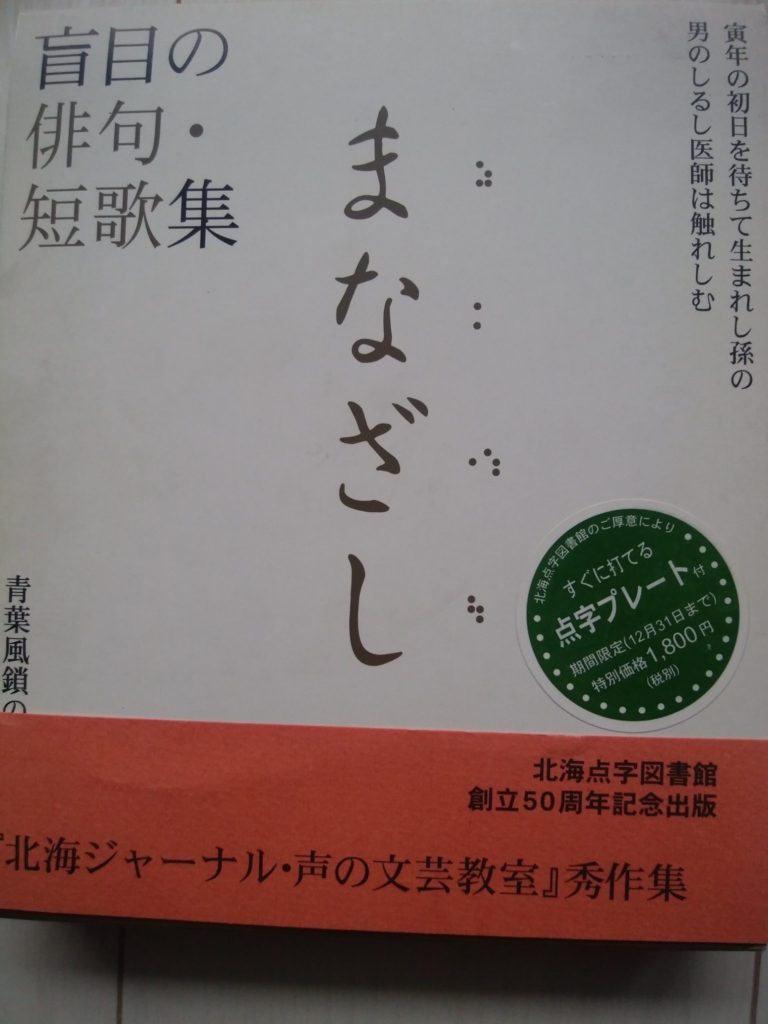

大森理恵、辺見じゅん編『盲目の俳句・短歌集 まなざし』(メタ・ブレーン、2000年)

本書は、その題名が示すように、全盲の方々(弱視者も含む)から「北海ジャーナル・声の文芸教室」に寄せられた昭和46年から平成10年までの優秀作、俳句6,088句、短歌5,416首のうち、俳句は大森理恵、短歌は辺見じゅんが選んだものである。本稿では、このうち、俳句部門についてのみ、言及する。

【箇所】2013年度春学期 慶應義塾大学大学院 法学研究科

【科目】憲法特殊講義Ⅰ統治機構の現実の理解に向けて

【担当】森永 耕造 講師

【指定図書】柳澤協二『検証 官邸のイラク戦争』元防衛官僚による批判と自省(岩波書店、2013年)

上記書へのコメントの視角は、下記の2点。

1、官僚と政治家の役割の違い

2、あるべき役割分担

著者はイラク戦争当時防衛官僚として、「それを所与の前提として受け入れ」政策を立案、実行していた。その後、退官した著者が、「自分自身が関わった政策について、問い直した」ものが本書である。

【箇所】2013年度春学期 慶應義塾大学大学院法学研究科政治学専攻

【科目】政治・社会論特殊研究 政治過程における民主主義の理論と分析Ⅰ

【担当】小林 良彰 教授

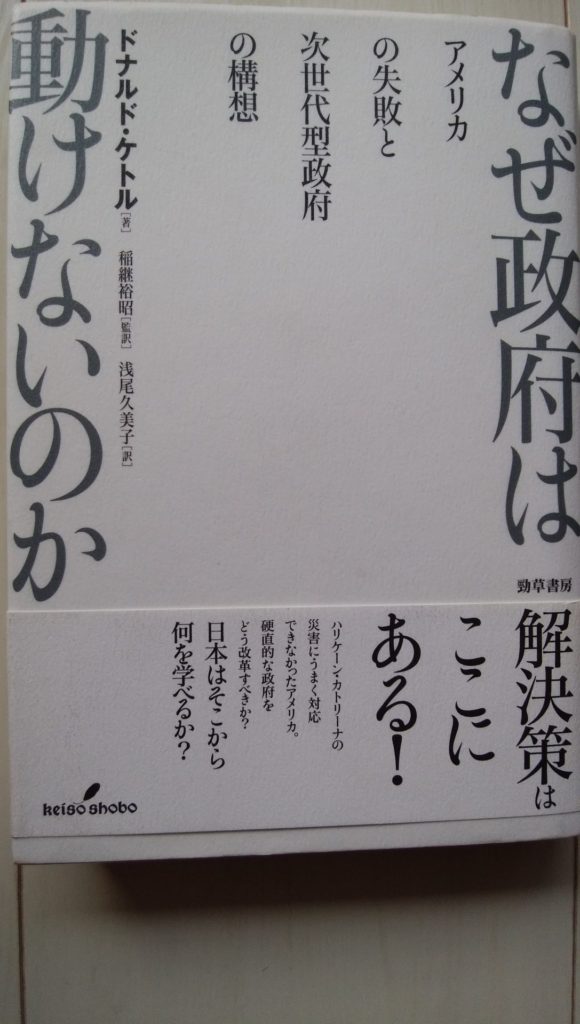

『なぜ政府は動けないのか』アメリカの失敗と次世代型政府の構想

Donald F.Kettl 〈メリーランド大学公共政策大学院〉(勁草書房)

稲継裕昭〈早稲田大学 政治経済学術院〉教授[監訳]浅尾久美子[訳]

【箇所】2011年度夏学期 一橋大学 国際・公共政策大学院

【科目】行政学Ⅰ・基礎[2単位]

【担当】辻 琢也 教授

【テキスト】REINVENTING GOVERNMENT by David Osborne and Ted Gaebler(1992年)

『行政革命』野村隆〈徳島文理大学大学院〉教授[監修]高地高司[訳](日本能率協会マネジメントセンター、1995年)

序章と全11章からなるが、そのうち、第9章と第10章を採り上げた

森博嗣という、人気作家がいるのは知っていました。

同氏は、映画「スカイ・クロラ」の原作者であり、国立N大学工学部建築学科の元助教授であったことも存じてはいましたが、いままでその著作を読むことはありませんでした。

今回はじめて森の著書『大学の話をしましょうか』を読んで、その真っ当なお考えに引きこまれました。

本書は、多くを森への質問とその回答という形式をとりつつ、副題にあるとおり、「大学の装置と可能性」についての、森の感懐が惜しみなく語られています。

Sovereign Virtue:The Theory and Practice of Equality

by Ronald Dworkinの邦訳『平等とは何か』であり、原著の表題である「至高の徳」は、いうまでもなく平等を意味する。p.617

小林 公〈立教大学〉教授、大江 洋〈岡山大学〉教授 他 訳

「平等論の根本問題は、分配的正義の脈絡において人々を平等な存在として扱うことは人々の「何を」平等にすることかという問題であるが、第1章と第2章はこの問題にあてられている。」p.617

「第3章では分配における平等と自由の両立可能性が論証されている。資源の平等論によれば自由と平等は衝突しあう独立した政治理念ではなく、自由は平等の一側面と考えられ、どのような資源の分配が市民を平等な配慮で扱っているかに関する最善の観念に従って自由は保護されなければならない。」p.618

町田市議会議員 会派「自由民主党」/(一社)落語協会 真打

042-720-4644(留守電対応)

042-720-4644(留守電対応) 042-720-4644

042-720-4644