序論 イヨネスコの『瀕死の王』をつうじて人間の死を考える

1、1950年代のフランス演劇-社会

2、1960年代のフランス演劇-社会

3、イヨネスコについて

3-1、『瀕死の王』の構造

3-2、死の恐怖について

3-3、死の受容について

結論 身辺の些事に拘泥することによってのみ、人間は「死」から逃れることができる

序論 イヨネスコの『瀕死の王』をつうじて人間の死を考える

人間は他の生き物とおなじように、生まれたからには必ず死ぬのであって、例外はない。あるのは、長い生か短い生かの違いである。意識の濃淡はあれ、死を意識しないで生きている人間もまた、いない。それでいながら、多くの場合、死の直前まで自分が死ぬことを真摯に考えようとはしないものである。だから、医師等から死の宣告を受けると、それを平然と受けとめることは困難であり、その患者はうろたえてしまうのである。死はすでにして、自明のことであるのにもかかわらず。

当レポートでは、イヨネスコの『瀕死の王』における、王であるベランジェ一世が死にどのように対峙するのかをつうじて、人間はなぜ、死を考えないで生きているのかを考察しようというものである。

1、1950年代のフランス演劇-社会

1950年代のフランス演劇は「ヌーヴォー・テアトル」(当初「反演劇」とも呼ばれた)の登場によって大きく転換する。多くパリ、セーヌ河左岸の小劇場を舞台に演じられた一連の前衛劇は、状況と主人公のからみ合いを描く、それまでの「状況の演劇」に対立するばかりでなく、従来の演劇観すべてに反対し、伝統的な心理分析や台詞を根底から否定するとともに舞台装置や登場人物の真実らしい装いを否定した。そしてグロテスクで残酷なまでに不条理な芝居を舞台で展開することで、現代社会の中で疎外され、感情を奪われ、孤立無援に生きざるを得ない人間の不安を強烈かつ即物的に観客に認識させようとした[1]。

なお、「前衛芸術とは恒久的な現象ではない。前衛の存在した時代もあれば、存在しなかった時代もある」[2]からである。「前衛芸術が存在するためには、社会が二つの歴史的条件、すなわち一方では画一的傾向の芸術が支配力をふるっていること、同時にまた社会体制が相対的にリベラルであること、という条件を満たしていなければならない」[3]。

「戦後フランスの「新しい」劇作家たちは戦前の前衛劇運動の継承者として現れたのではなく、もちろん党派を組んでいた訳ではなかった。彼らの登場を促したのは、むしろフランスの「解放」によって、活動を本格的に再開した演出家たちと言うべきであろう。(中略)イヨネスコの場合も、『禿の女歌手』の演出を委ねたニコラ・バタイユは、両大戦間の実験劇場「アール・エ・アクシォン(芸術と行動)」の流れを汲んでいた」[4]。

「戦後の演劇は、国家による補助もあって、地方への演劇センターの設置やフェスティバルの開催、外国人の作品の上演などにより活性化した。一方パリの小劇場では、アルトーとブレヒトの影響の下、伝統的な演劇の真実らしい筋立てや登場人物の性格づけを廃棄し、脈絡のないやりとりや悪夢的な光景によって、人間の生の不条理を残酷に見せつける前衛劇が行われた。その代表的作者は、ジャン・ジュネの他、アイルランド生まれのサミュエル・ベケット、ルーマニア生まれのウジェーヌ・イヨネスコ[5]らであった」[6]。これらの作者による作品群の「上演は演劇界の事件だった」[7]。

2、1960年代のフランス演劇-社会

「みずからの初期作品を「反戯曲」と定義するイヨネスコは伝統との断絶を明確に表し、登場人物へのいかなる心理的アプローチも拒絶する「殺戮ゲーム」を嬉々としてやってのける」[8]。そんなイヨネスコも、1950年代末から60年代半ばには、「相変わらず奇抜な発想に基づいているものの、立場としては「中衛」に後退した」[9]。

「一九五八年に出版されたデヴィッド・グロスヴォーゲルの同時代のフランス演劇に関する研究によれば、ベケット、イヨネスコ、アダモフは「トロイカ」と意識され、彼らに「不条理の演劇」、「ヌーヴォー・テアトル」、「アヴァン・ギャルド(前衛)演劇」、「反演劇(アンチテアトル)」といったレッテルが貼られることとなった[10]。

それが、1960年代に入ると、「イヨネスコやベケットの作品が国立劇場の舞台にのるほど社会に受容されるにいたり、その上、前者はアカデミー・フランセーズ会員に選ばれ」[11]る。

3、イヨネスコについて

イヨネスコは、「ルーマニア人の父親とフランス人の母親の間に生まれ、第二次大戦前までルーマニアで文学活動を行っていた。彼は第二次大戦中、ルーマニアを離れてフランスに「脱出」した」[12]。「戦争中、苦労してルーマニアからフランスにたどり着いたイヨネスコは、ファシズムが打倒され、共産主義が実現した祖国に自分の未来を託すべきかどうか迷っていた。生活は非常に苦しかった。そこでその前年に過去のルーマニアの政治的風土を批判する文章をブカレストの雑誌に投稿し、一種の観測気球を打ち上げた。ところがその過激な内容が共産党の逆鱗に触れ、被告不在のまま禁固刑を宣告されて、帰国の望みは絶たれることになる」[13]。「その後、戦争が終わるまでイヨネスコはマルセイユに居たように見える」[14]。

3-1、『瀕死の王』の構造

1950年代後半になるとイヨネスコは、評価の確立した劇作家としてその価値を問う作品を送り出すことになる。ここで採り上げる『瀕死の王』を含む「中期作品は、初期の戯曲とは違って、もはや加速されるリズムに支配された騒々しい作風ではなくなる。それに代わってこれらの作品を特徴づけるのは、日常的な世界への、神話的なイメージの唐突な侵入である。こうした方向性の転換は、一九六〇年代になって脚光を浴びる「儀礼としての演劇」を思わせるところがある」[15]。

『瀕死の王』については、「すでに何人もの研究者が指摘しているように、『チベットの死者の書』との類似点が認められる。すなわち病に冒され、世界を支配する力を失ったベランジェ一世は、二人の王妃と、侍女兼看護婦にかしずかれながら、死の世界に旅立つ準備をしなければならない。それは、『チベットの死者の書』において臨終を迎えた者が経験するという、未だ死んでおらず、かといって生きているのでもない状態を思わせる」[16]。

さて、「イヨネスコの『瀕死の王さま』という芝居は、これ以上は単純にできないほど単純な物語からなっています。今まさに死に瀕したひとりの年老いた男が、恐怖と苦しみのなかで人生を考え、結局は息をひきとっていくというだけの、主題のうえでも作劇術のうえでも、極度に質実で、克己的な作品だといえ」[17]る。

「主役には、ベランジェ一世という架空の王さまがあてられています。しかし、いうまでもなく、この場合、王というのは特別の権力的な人間ではなく、自分の人生を支配し、自分自身の主人として生きる人間一般の姿で」[18]ある。

『瀕死の王』では、ベランジェ一世の「自己中心的な性格が、王という地位に象徴されるが、その身分も、避けがたく近づく死を前にしては結局は無駄になる」[19]のであり、王にとってその死は到底、「受け入れがた」[20]いものである。

3-2、死の恐怖について

「ベランジェ一世が少しずつ自らの死を受け入れていく過程は、この戯曲が書かれたのと同じ頃に、精神科医エリザベス・キューブラー・ロスが打ち立てようとしていた有名な死の受容の五段階説、すなわち死を前にした人間が「否認」、「怒り」、「取り引き」、「抑鬱」を経て「受容」へと至るプロセスも連想させる」[21]。

それについて、「私たちは無意識のうちに「自分にかぎって死ぬことは絶対にありえない」という基本認識をもっている」と、精神科医のエリザベス・キューブラー・ロスは指摘している[22]。つづいてE・キューブラー・ロスは、「科学が発達すればするほど、私たちはますます死の現実を恐れ、認めようとしなくなる」とも指摘している[23]。

ロスによると、死とその過程の第一段階では、「ほとんどの人は不治の病であることを知ったとき、はじめは「いや、わたしのことじゃない。そんなことがあるはずがない」と思」うという[24]。これが先にあげた「否認」に該当する。

これらとおなじことが、イヨネスコによる『瀕死の王』の主人公、ベランジェ一世にも招来するのである。

侍医が、「陛下はもうじきお亡くなりになります」と告げても、王は「いずれ死ぬとも、うん、いずれ死ぬよ。あと四十年、五十年、三百年、いつだかわからない」[25]と、侍医の意見には取り合おうとはしない。

3-3、死の受容について

それでも、王は、少しずつ自分の死を受け入れようとしはじめる。「それにつけて思うことは、死というものがあまりにも予告なしに、不意打ちに人を襲うという事実で」[26]ある。人間は、意識をもつようになると、自分もいつかは死ぬだろうと思ってはいるものの、それは多くの場合漠然としたものであって、いざ死ぬときに、十全な備えをもってそれを迎えることができるのは、ごく少数の者に限られるのではないだろうか。興味深いのは「事実として死を予感するのは、いつもそれに抵抗する力を失った後のことなので」[27]ある。

その理由として、人間はじつは、死を考えるのが苦手だからなのかもしれないと、評者は考える。元気に生きている間は、仕事や日常の雑事にかまけて、自らの死を極力考えないように仕向けるのが、人間がとる方策である。そんな方策をとらないで、じっくりと自らの死について考えを巡らせればいいのに、なかなかそれを考えようとはしない。死を予感した後、あわてて死について考え始めるのが、人間である。

結論

パスカルは、『パンセ』第一部第十五綴 人間の認識から神への移行、において、「人間は、自分が死ぬことを知っており、(中略)宇宙はそれについては何も知らない」[28]としるして「それゆえ、われわれのあらゆる尊厳は思考のうちに存する」[29]という。

たしかに、すでにふれているように、人間は、自らの生には限りがあり、いつかはわからないものの、死ぬことを知っている。

ここで、『瀕死の王』にもどると、侍医とマルグリットが、絶望の極致に立った主人公に、彼がこの世で成し遂げた無数の事績を列挙したその後に、王は次のように言う。「おれはいろんなことをした。おれがなにをしたって連中は言ってたっけ?もう自分で自分のしたことがわからない。忘れたよ、忘れたんだ」(中略)「思い出したぞ、まっ茶色の子猫がいたっけな」[30]という場面は、暗示的である。この世で成し遂げた無数の事績は忘れても、茶色の子猫というきわめて小さなものは忘れていないというのである。

「人生の実質というものは、観念的な名前をつけて人が思い出し得るような事績よりも、ほとんど名もない、身辺の些事の積み重ねによって作られているにちがいありません」[31]と、山崎正和は指摘しているが、死を考えることを忌避する王は、この後、急速に衰えて死を迎える。

こうして、死ぬことから目を逸らしてきた王が、明晰な頭脳で最後に思い出したのが子猫だった、というのは、人間が形而上的に死を考えようとしないことと表裏の関係にあると、評者は考える。

つまり、形而上的に死を考えることは、パスカルの言うように、「尊厳は思考のうちに存する」からであるが、ベランジェ一世のように、「死」をいくら考えてもわからない場合、「死」は考えるにはあまりにも過大であり、身辺の些事に拘泥することによってのみ、人間は「死」から逃れることができることを、イヨネスコは『瀕死の王』を通じてうったえたかったものと、評者は考える。

【参考文献】

パスカル、松浪信三郎訳、注『パンセ』(講談社、1971年)

饗庭孝男他『フランス文学史』(白水社、1979年)

山崎正和『人は役者、世界は舞台』〔私の名作劇場〕(集英社、1979年)

エリザベス・キューブラー・ロス、鈴木晶訳『死ぬ瞬間』死とその過程について(中央公論新社、2001年)

横山安由美、朝比奈美知子編著『はじめて学ぶフランス文学史』(ミネルヴァ書房、2002年)

小田中章浩『現代演劇の地層』フランス不条理劇生成の基盤を探る(ぺりかん社、2010年)

小倉孝誠編『フランス文学史Ⅱ』(慶應義塾大学通信教育部、2016年)

[1] 饗庭孝男他『フランス文学史』(白水社、1979年)288頁。

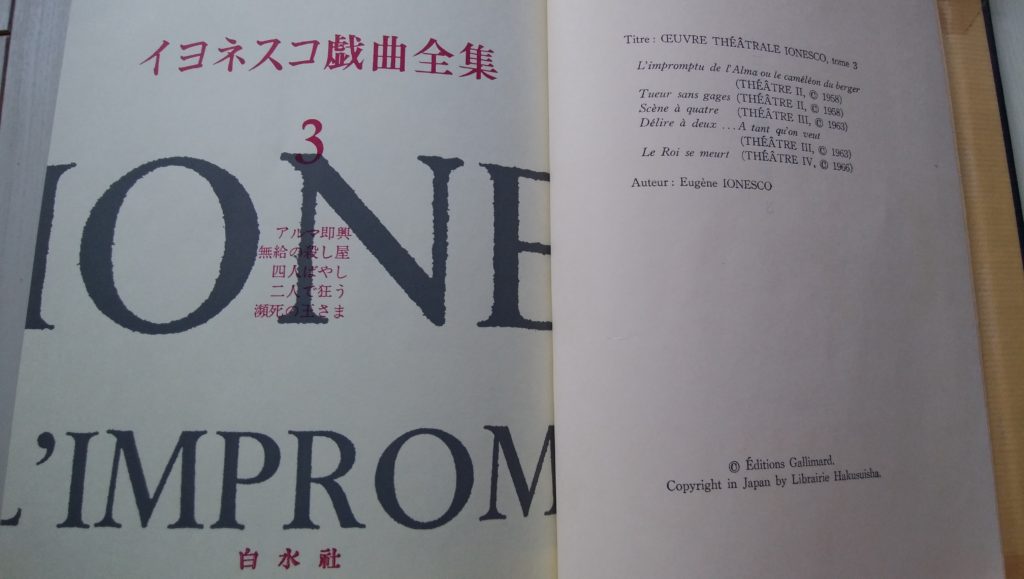

[2] 『イヨネスコ戯曲全集』3大久保輝臣(白水社、1969年)286頁。

[3] 大久保・前掲書(注(2))286頁。

[4] 小田中章浩『現代演劇の地層』フランス不条理劇生成の基盤を探る(ぺりかん社、2010年)78頁。

[5] イヨネスコは「不条理劇の旗手の一人として次々と「前衛的」な作品を1950年代半ばまで発表した」小田中・前掲書(注(4))153頁。

[6] 横山安由美、朝比奈美知子編著『はじめて学ぶフランス文学史』(ミネルヴァ書房、2002年)永井敦子293頁。

[7] 小倉孝誠編『フランス文学史Ⅱ』(慶應義塾大学通信教育部、2016年)ヴァンサン・ブランクール/訳 中川真知子226頁。

[8] ヴァンサン・ブランクール・前掲書(注(7))226頁。

[9] 小田中・前掲書(注(4))153頁。

[10] 小田中・前掲書(注(4))81頁。

[11] 饗庭・前掲書(注(1))289頁。

[12] 小田中・前掲書(注(4))154頁。

[13] 小田中・前掲書(注(4))77頁。

[14] 小田中・前掲書(注(4))154頁。アレクサンドラ・レニェル=ラヴァスティーヌによる研究『シオラン、エリアーデ、イヨネスコ-ファシズムの忘却-』(二〇〇二)によれば、「イヨネスコが実際にはルーマニア政府の文化参事官としてヴィシーにいたこと、すなわちナチス・ドイツに敗北した後のフランスにおいて親独政権を維持したヴィシー政府の側にいたことを明らかにしたのである。そしてイヨネスコはこの事実について、刊行された日記やインタビューでは一言も触れていない」小田中・前掲書(注(4))155頁。

[15] 小田中・前掲書(注(4))185頁。

[16] 小田中・前掲書(注(4))198頁。「国王(中略)が、迫り来る死に対して子供のように駄々をこね、あるいは過去の甘美な追憶に逃れようとするのに対して、彼を取り囲む女たちが時には母親のように、あるいは恋人のように、彼をなだめたりすかしたりして、死という現実を受け入れるように促す。その悲喜劇的な対比がこの作品のおもしろさを形成しているのであって、必ずしも『チベットの死者の書』のような、厳粛な儀式として描かれているのではない」小田中・前掲書(注(4))199頁。

「ある種の軽やかさの中に、神話的、形而上学な次元を忍び込ませるというイヨネスコの劇作術は、それ自体有効な戦略の一つであると言うことができる」小田中・前掲書(注(4))201頁。

[17] 山崎正和『人は役者、世界は舞台』〔私の名作劇場〕(集英社、1979年)230頁。

[18] 山崎・前掲書(注(17))230頁。

[19] ヴァンサン・ブランクール・前掲書(注(7))227頁。

[20] ヴァンサン・ブランクール・前掲書(注(7))227頁。

[21] 小田中・前掲書(注(4))199頁。

[22] エリザベス・キューブラー・ロス、鈴木晶訳『死ぬ瞬間』死とその過程について(中央公論新社、2001年)15頁。

[23] E・キューブラー・ロス・前掲書(注(22))22頁。

[24] E・キューブラー・ロス・前掲書(注(22))68頁。

[25] 『イヨネスコ戯曲全集』3(白水社、1969年)225頁。

[26] 山崎・前掲書(注(17))236頁。

[27] 山崎・前掲書(注(17))236頁。

[28] パスカル、松浪信三郎訳、注『パンセ』(講談社、1971年)230頁。

[29] パスカル・前掲書(注(28))230頁。

[30] 『イヨネスコ戯曲全集』3大久保輝臣訳(白水社、1969年)266頁。

[31] 山崎・前掲書(注(17))245頁。

Facebook [3ranjo]

Facebook [3ranjo] X(旧Twitter) @s_ranjo

X(旧Twitter) @s_ranjo Instagram

Instagram

042-720-4644(留守電対応)

042-720-4644(留守電対応) 042-720-4644

042-720-4644