5月21日兵庫県芦屋市、5月22日広島県広島市、5月23日愛知県名古屋市

視察所感

【兵庫県芦屋市】

1、芦屋市の無電柱化に関する取組

(1)これまでの無電柱化

1)六麓荘地区

昭和3年、(株)六麓荘が「東洋一の別荘地」というコンセプトで開発を開始。開発当初から地中による電気・電信が供給された。

平成7年より都市基盤整備事業の実施に合わせ、地中設備の再整備を実施した。阪神淡路大震災により事業を休止した期間を経て、平成20年12月に完了。 これにより、地区内道路延長 電力通信事業者による事業 単独地中化方式により4.58km

2)南芦屋浜地区

開発面積125.6ha

平成8年、地区内の土地利用基本計画を策定。都市景観上の配慮に加え、災害に強いまちづくりという視点から無電柱化の方針が示された。平成9年、南芦屋浜の開発事業者である兵庫県企業庁と芦屋市、電気事業者、ケーブルテレビ事業者の4者で、電線類を共同で地中化することについて、協定を締結。以降、地区内の開発はすべて無電柱化で進められている。

★地区内幹線道路 市道路事業 電線共同溝方式 6.05km

★地区内生活道路 開発者事業 要請者負担方式 11.27km

3)山手幹線

路線延長2.45km 幅員22m (歩道4.5+車道13.0+歩道4.5)

平成5年の事業着手時より、全線において無電柱化による整備を計画。事業完了は平成22年10月。緊急輸送道路。

★市街地事業 電線共同溝方式 2.45km

4)その他

再開発事業(JR芦屋駅北地区)、区画整理事業(中央地区、西部第一地区、西部第二地区)、街路事業(川西線)において、無電柱化を実施。

★市街地再開発事業 電線共同溝方式 0.68km 市施行・組合施行

★区画整理(中央) 電線共同溝方式0.81km UR施行(委託)

★区画整理(西部一)電線共同溝方式 1.06km UR施行(委託)

★区画整理(西部二)電線共同溝方式0.60km 市施行

その他、民間により開発事業においても、部分的に無電柱化を実施している地区がある。

(2)数値で見る無電柱化

無電柱化率(令和6年4月現在)

市道延長 221.48km

無電柱化路線 34.46km 無電柱化率15.5%

2、芦屋市の目指すもの

(1)無電柱化の推進に関する法律

無電柱化の推進に関する法律が平成28年12月に施行

(2)無電柱化担当課長

市内の無電柱化を推進する担当課長を平成29年4月に新設

(3)無電柱化推進条例の制定

無電柱化の推進に関する法律の施行を受け、市条例を制定。

法を基本に、独自部分を設ける。

・芦屋川特別景観地区内における電柱の占用禁止を要請

・無電柱化地区の指定

・開発行為に伴う無電柱化

・財政上の措置

平成30年9月25日公布。11月10日(無電柱化の日)施行。(全国4例目)

(4)無電柱化推進計画の策定

市の方向性を明確に示し、市民・事業者とのコンセンサスを得るため、芦屋市無電柱化推進計画策定委員会を設置し、計画内容について審議。

計画では、目的・整備実績・整備方針・整備計画・推進に向けた方策を明記した。委員会は、学識経験者2名、市民委員2名、道路管理者3名、交通管理者1名、関係事業者7名、市職員3名で構成されている。オブザ

ーバーとして国・県から各1名も参加している。

第1回は平成29年11月10日(無電柱化の日)に開催し、平成30年10月に計画を公表した。

★無電柱化を進める目的と方針

防災・安全・景観の目的から、無電柱化を推進する。

対象路線を選定するにあたり、下記の方針を定める。

方針1、安全・安心な道路空間の構築

方針2、美しい景観の形成

方針3、賑わいの創出

最終的には、「電柱・電線のないまち」を目指す

それが、「国際文化都市」としてのブランド力の向上につながる。

3、関係事業との合意形成

(1)無電柱化推進協議会の開催(平成30年9月~)

条例制定・計画策定に関係した地下埋設物管理者、電線管理者、市道路管理者で組織。

毎月1回は定例で協議会を開催し、事業区間の工程や埋設の調整など、情報の共有をおこなう。

特に、地中設備完成後のケーブル切替えから抜柱までも、この協議会にて工事調整を行う。

事業中の路線に関する連絡調整だけでなく、実施計画の進捗管理や、次期事業化路線の立ち上げ準備もおこなう。

(2)無電柱化推進基金の活用

1)基金へは寄附金のみ

ふるさと納税の使途選択として、無電柱化を設定し寄附金を募っている。

寄附をいただいた金額は以下のとおりである。

平成30年度 3,665,000円

令和元年度 10,075,000円

令和2年度 26,260,000円

令和3年度 6,160,000円

令和4年度 9,084,000円

令和5年度 3,564,000円

令和2年度に突出して多いのは、市内在住者で、2,400万円寄附された方がいたからだそうです。

【広島県広島市】

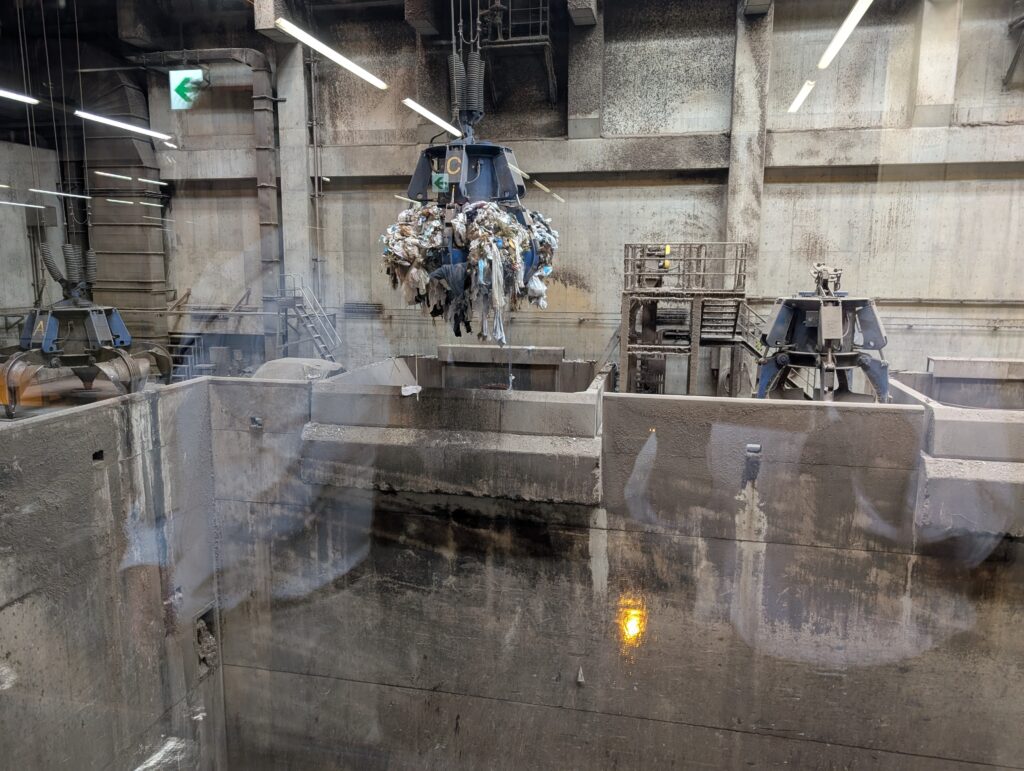

1、広島市中工場

(1)施設の概要及び特徴について

中工場の建設地は海と川に面しており、市民の親水性を高め開放的で魅力ある水辺のコミュニティ空間を作り出すと共に、従来の清掃工場のイメージから脱却し周辺地域と調和した施設を整備する目的として構成され、「ひろしま2045:平和と創造のまち」事業(優れたデザインの社会資本を整備していこうとする事業)に選ばれました。その中で、水辺空間を生かし周辺環境と調和したデザインに優れている谷口吉生先生に設計を依頼することとなり、現在の中工場の形となりました。

(2)建替事業費について

中工場の建設のための総事業費は、約544億円。

うち、埋立工事費は約138億円、工場建設費は約406億円

(3)ごみ処理の現況及び課題について

広島市にある3つのごみ処理工場では、1日当たり約800トンのごみを焼却しています。南工場建替え中の3工場での焼却能力は合計1,100トンですが、整備期間等の休炉を考慮した実処理能力は1日平均約810トンとなり余裕が少ない状況です。南工場の完成までは、搬入・焼却計画を上手く立てていくことが重要となります。

(4)循環型社会への取り組み(余熱利用など)について ごみ焼却により発生する余熱は隣接する温水プールへの温水供給のほか、発電に利用し、余剰電力は電力会社に売却しています。なお、今年度から余剰電力の一部を小学校等の市有施設で使用する地産地消事業をおこなっています。

(5)環境への配慮について

中工場では、ろ過式集じん機、ガス吸収塔、触媒脱硝装置で構成される高度な排ガス処理設備により、排ガスの中のばいじんやダイオキシンをはじめとする有害物質を除去します。また、雨水やプラント排水の一部を施設内で再利用します。

(6)地域住民の評価について

中工場見学の来場者からは、ごみ処理場とは思えない美術館のような建物であり、それでいながら、ごみ処理について学ぶことができ、ごみの分別や減量に対する意識が高まったとの意見が寄せられました。

【愛知県名古屋市】

名古屋駅周辺まちづくりの現在の状況

(1)これまでの経緯

名古屋駅周辺のまちづくりは、リニア中央新幹線開通を視野に入れてのものなので、それとの連関性は極めて重要であることから、双方にわたって記載する。

《リニア中央新幹線》(平成26年~令和元年)

工事実施計画(その1)認可(平成26年10月)

用地協定締結(平成27年1月)

名城非常口工事着工(平成28年12月)

名古屋駅(駅中央部)工事着工(平成28年12月)

工事実施計画(その2)認可(平成30年3月)

大深度地下使用認可(平成30年10月)

名城変電所工事着工(平成30年12月)

《名古屋駅周辺まちづくり》

名古屋駅周辺まちづくり構想決定(平成26年9月)

名古屋駅周辺交通基盤整備方針策定(平成30年3月)

リニア駅周辺のまちづくりの方向性(中間とりまとめ)及び名古屋駅駅前広場の再整備プラン(中間とりまとめ)策定(平成31年1月)

《リニア中央新幹線》

名古屋駅(東山線工区)工事着工(令和2年2月)

名古屋駅(西工区)工事着工(令和2年7月)

名古屋駅(東工区)工事着工(令和3年6月)

シールドトンネル工事 安全・安心等の取組説明会(令和3年9月)

名城非常口工事完成(令和4年7月)

シールド機組立等工事着手(令和4年7月)

工事実施計画(その3)認可(令和5年12月)

シールド掘進工事説明会(調査掘進等)(令和6年1月)

シールド掘進工事(調査掘進)着手(令和6年4月)

《名古屋駅周辺まちづくり》

東側駅前広場地上部の都市計画変更(令和2年3月)

名古屋高速道路の新黄金出入口及び新洲崎出入口の都市計画変更(令和2年3月)、事業認可取得(令和2年10月)

名古屋高速道路の栄出入口、西渡り線・南渡り線等の都市計画変更(令和3年3月)、事業認可取得(令和3年10月)

西側駅前広場のデザイン計画策定(令和4年12月)

東側駅前広場地下部の都市計画変更(令和5年12月)

西側駅前広場の整備計画公表(令和6年2月)

名駅南まちづくり方針策定(令和6年3月)

【全体を通しての所感】

今回の視察市は、芦屋市(人口約95,000人)、広島市(人口約1,175,000人、政令指定都市)、名古屋市(人口約2,300,000人、政令指定都市)の3市であった。町田市の人口は、約43万人であるから、政令指定都市とはかなり人口規模が異なる。従って、財政状況も格段に異なる。

たとえば、名古屋市駅周辺のまちづくりには、2,000億円超の予算が投入される、とのことだが、これは、町田市では考えられないことである。

このように、財政状況によりその自治体にできる事業には明らかな差異が現れるのは、仕方のないことである。

Facebook [3ranjo]

Facebook [3ranjo] X(旧Twitter) @s_ranjo

X(旧Twitter) @s_ranjo Instagram

Instagram

042-720-4644(留守電対応)

042-720-4644(留守電対応) 042-720-4644

042-720-4644