【機関】立教大学 経済学部専門教育科目

【学科目】経済原論A

【開講学期】2001年度 通年[4単位]

【担当】小松 善雄 教授〈経済学部〉

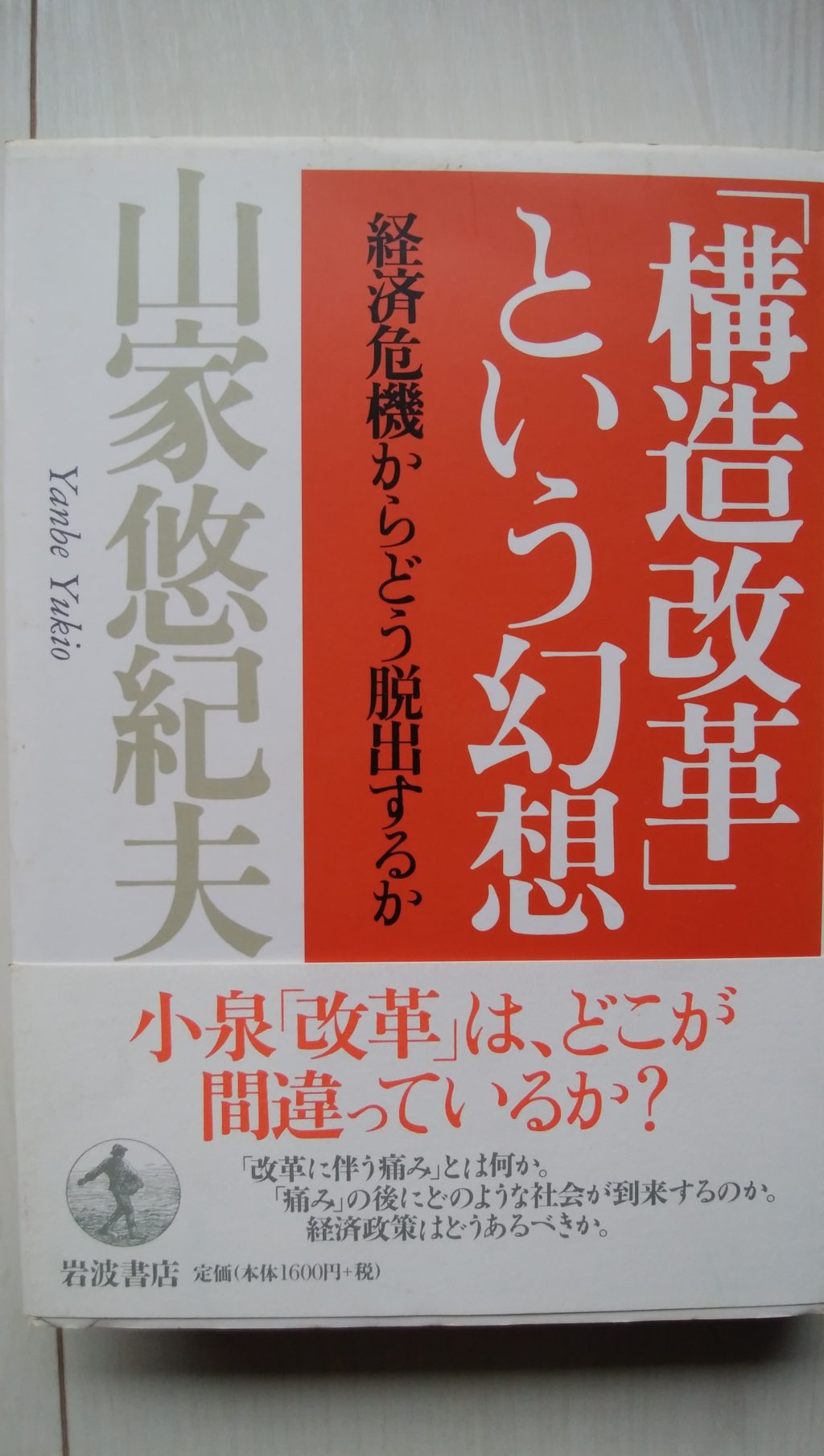

【課題図書】山家 悠紀夫『「構造改革」という幻想』(岩波書店、2001年)を読んで、その紹介と感想を記す

1.はじめに

小泉首相の唱える「構造改革」が、政界のみならず、日本中を席巻した2001年であった。

それが証拠に、自由国民社が発表した同年の新語・流行語大賞を受賞したのは、「聖域なき改革」「改革の『痛み』」「恐れず、怯まず、捉われず」等の小泉語録であった。

失業率が11月に5.5%に達し、前年同月比で41万人も完全失業者が増え、総数が350万人に達しても、国民はそれを構造改革に伴う『痛み』と判断し、首相の支持率は一向に衰えるそぶりを見せない。

しかし、地獄を見る思いをさせる失職者を多数生んでも、小泉が提唱する「構造改革」が達成されれば、日本経済は昔日の繁栄とまではいかなくとも、せめて安定成長を遂げることが本当にできるようになるのか、と疑問を持つ国民も少なからず現われ始めた昨今、本書が刊行されたことは、著者が「おわりに」の冒頭で記すように、”私の本は、どうも出版時期がやや遅きに失する”と卑下する必要は全くなく、正に時宜に適った刊行と確信するものである。

2.内容紹介

「はじめに」で指摘したように、昨今の日本は構造改革がなくては夜も日も明けない風潮を呈しているが、そこで使われる構造改革という言葉は、そもそも「構造」とは何を指すか、「改革」とはどうすることであるか、概念がきちんと詰められて使われている言葉ではない。

このことは、一時的なものでない、表面的なものでない何か−「構造」と表現される何か−に問題があると感じている人々を「構造改革」という言葉を使うことによって取り込むことが可能になることを意味する。

全く別の理由で、全く別の方向への「改革」が必要であると考えている人をも仲間のごとくできるのである。こうした言葉の持つあいまいさ、そして方向性のなさが構造改革論が幅広く受け入られているゆえんであると、著者は剔抉する。

その上で、本書は構造改革を主要なテーマとして取り上げ、先ず、「構造改革」の特徴を、1960年代に主張された構造改革、80年代に議論された構造改革との対比で捉えることから論を始める(序章)。

そうして、昨今の構造改革とは何であるかを明らかにした上で、90年代の日本経済(第1章、第2章)、現在の日本経済(第3章、第4章、第5章)、これからの日本経済(第6章、第7章)とのかかわりで「構造改革」を論じている。

これは、昨今の構造改革が、90年代の日本経済不振、あるいは、現状の日本経済の低迷を背景に説かれていることに鑑み、その主張の妥当性を検証してみるためである。

そこで展開される著者の結論をここで先取りすれば、昨今の構造改革論は、90年代、そして現在の日本経済についての誤った認識に立つ主張であり、誤った政策である、というものである。

そしてまた、その論に従って構造改革を進めていけば、日本の経済社会はいっそう悪いものになってしまうおそれがある、というものでもある。

以上ごく簡単に本書を紹介したが、詳細に序章から終章までを並列的に紹介することは紙数の制限により困難なため、特に重要と思われる著者の指摘を、以下に記す。

著者は何度も、昨今の構造改革論が「構造」と言う時、それは大半が供給側の構造(サプライサイドの構造)を指していると、指摘する。

また、90年代の日本を指して「失われた10年」と安易に譬えられるが、これも誤った認識であると指摘する。

つまり著者によれば、90年代の日本経済は93年11月から97年3月までの回復・上昇局面があり、それを間に挟んで、90年代の前期と後期とに景気の下降局面が2度あった、ということになる。

それゆえ、90年代の日本経済の不振は二つの不況が連続して生じたために、結果として長期不況の様相を呈してしまったのであった。

では、97年始めにおいては本格的な回復へと向かう可能性も十分にあった景気が、97年3月を山に4月から再び下降に向かった、その背景を探ると、消費税率の引き上げを始めとする財政「構造改革」政策の影響があった、と指摘する。

このように、90年代後期の不況をもたらしたものは「構造改革」であるが、そうではなくて、不良債権処理の先送りが原因とする説もある。

そこで著者は以下の指摘をする。不良債権問題の深刻さは、95年度から96年度にかけて、薄らぐ方向にあったのに、それがなぜ、突如として97年度に入って、景気を再悪化させる要因となったのか、この間の関係を論理的に説明することは、不可能であると。

むしろ逆に、景気の悪化から不良債権が増加したと、指摘する。

著者は第4章において、「構造改革」論が力を得ているのは、ひとえにこの論が、90年代の日本経済の不振、そして2000年代に入ってもなお不振、という状況に依拠して、これは構造が悪いからだと、その責めをひとり「構造」にのみ負わせているせいだとする。

その上で、日本経済の脆弱さの主因が(サプライサイドの)構造問題にあるのでないとし、それは、消費の低迷が長期化していたことによるものであると、指摘している。

著者は第5章において、実に興味深い指摘をしている。それは、政府の債務残高を純債務残高、すなわち政府の総債務残高から政府保有の金融資産残高を差し引いた債務残高で政府残高を捉え、その対国内総生産の比率を見ると、日本の比率はなおアメリカやドイツを下回っていることを明らかにする。

つまり、1999年末時点で日本政府は259兆円の資産超過となっているのである。以上のことから、現状の財政赤字は、他の先進国と比べて、言われているほどに危機的な状態ではない、と意外な結論へと導く。

また、政府全体の資産・負債の構成からみて、加えて日本経済全般の中で考えて、その弊害が急速に表面化するというものでもない、という指摘をする。

小泉首相はもちろんのこと、マスコミもこぞって、政府が抱える巨額赤字の弊害ばかりを喧伝するなかでは、意外とも思える指摘であった。

その上で著者は、むしろ、財政再建を急ぐと、橋本内閣の時のようにかえって財政赤字を増大させてしまうおそれの方が強いと指摘する。

なぜなら、不良債権の完全処理ができたとして、それのできた金融機関の経営は健全化し、産業界も同様に、不良債権化された企業が淘汰されれば業界は健全企業の集まりとなって健全化される。

しかし、全体としてみれば、淘汰された金融機関、淘汰された企業から吐き出された人々は失業者として滞留してしまう。

すると、健全化されたはずの金融業界や産業界にもこの悪影響は及び、一層の淘汰、健全化が必要、ということになる。

依って、この悪循環に歯止めがかかる保証はない。

その上で著者は、日本経済の再生は「痛み」を伴わなくても達成することができると説く。

ただし、それは何度も指摘するようにサプライサイドに問題があることに由来するとの誤った処方箋によるものではなく、需要面に問題があるとの正しい処方箋に基づいた政策を実施すればそれは可能であると。

そもそも「構造改革」論は、サプライサイドそのものである株主を支援する施策を多く含んでいる。すると依って招来される社会は、この社会に適合して生きていける能力、資質、あるいは境遇に恵まれた人にとっては好都合な社会である。

だが、そうでない人、また、そのことを潔しとしない人にとってはどうか。

厳しい状況が容易に改善されない、加えて不安定な(アメリカ型の)社会がくることを意味する。

これを敷衍していえば、構造改革論とは強者を支援し、弱者を淘汰する政策の採用を主張するのである。

それに対して著者は真っ向から反対する論陣を張る。

つまり、日本経済のサプライサイドを強くするための、一番の妙薬は需要サイドを強化して日本経済を活性化させることなのであると。

そうして、日本経済が活性化すれば、それに対応して日本のサプライサイドは必ず強くなると主張する。

3.感想

正直に告白すれば、私も小泉首相誕生を歓呼を以て迎えた国民の一人であった。

しかし、就任後10ヶ月を経てその間に行った見るべき施策といえば、ハンセン病の国家賠償請求訴訟で控訴を断念したぐらいのもので、他に国民のために、どれほどの善政を敷いたのであろうか、と疑問に思い始めたときに本書を読んだことで、小泉「構造改革」の実態が、実によく分かった。正に溜飲が下がる思いがしたものである。

日本経済はほんの20年前までは、ジャパンアズNO1と言われ、世界の羨望の的となっていた。構造改革論者は労働諸規制や市場規制を「障害物」ととらえ、その除去を求める。

しかし、ジャパンアズNO1と言われていた当時も規制はあったのであり、その上で日本経済の繁栄は達成されたのである。

百歩譲って規制があるがために経済成長が成し遂げられなくなった(と言われる)今日といえども、中小・零細企業や地域社会に生きる人々の生活を守るための参入規制は存続させなければならないのではないだろうか。

また、「努力した者が報われる社会」とは、所得課税における累進税率を引き下げ、逆進的な消費税中心の税制にすることと同じ謂いである。

しかし努力して報われた者は、それ相応の負担をすべきだと思う。

それこそが、ノゥブレスオブリージェの精神を体現した福祉社会を招来することに繋がる道だと、私は確信する。

Facebook [3ranjo]

Facebook [3ranjo] X(旧Twitter) @s_ranjo

X(旧Twitter) @s_ranjo Instagram

Instagram

042-720-4644(留守電対応)

042-720-4644(留守電対応) 042-720-4644

042-720-4644